Airbnb Japanでは、地域ごとにホスト同士が一堂に会して、ホスティングに関する個々の経験や実践を共有し、互いに学び合うことで、明日へのおもてなしの糧へとつなげる勉強交流会「ミートアップLink」を、全国各地で定期的に行っている。

Airbnbに通底するカルチャーの中でもっとも重要な位置付けのひとつにある、“コミュニティ”。地域ホストのあいだにも前向き、かつ有機的なつながりを育んでいこう⎯⎯そんな機運が存在している。

ミートアップLinkが今回お邪魔したのは、大阪市港区。地理的には難波の西側に位置する湾岸エリアで、万博会場にもほど近い。海も目と鼻の先で、区内のほとんどが海抜2.5m未満だ。そんな地勢もあってか、当区は防災における先進自治体であり、府全体の防災意識の醸成を牽引し続けている。

今回集まったのは、港区を中心に、北は豊中市や福島区から、南は住之江区まで、すでにリスティングを運営していたり、これからリスティングを持ちたいと準備を進める20名ほどのホストや、その予備軍たち。

セミナー会場の後方には、大阪・関西万博で実際に展示されている大阪市を中心としたダンボールジオラマが運び込まれ、この日限定でプレゼンテーションされていた。覗くと、市内の土地の高低差と、南海トラフ巨大地震が発生した際に想定される津波の高さと浸水域がひと目でわかるようになっている。そして、本セミナーへの参加者が運営しているリスティングのほとんどが、その対象域内だ。

万が一の有事に、われわれは実際どう動くべきか。ホストとして、心の備えはあるのか。

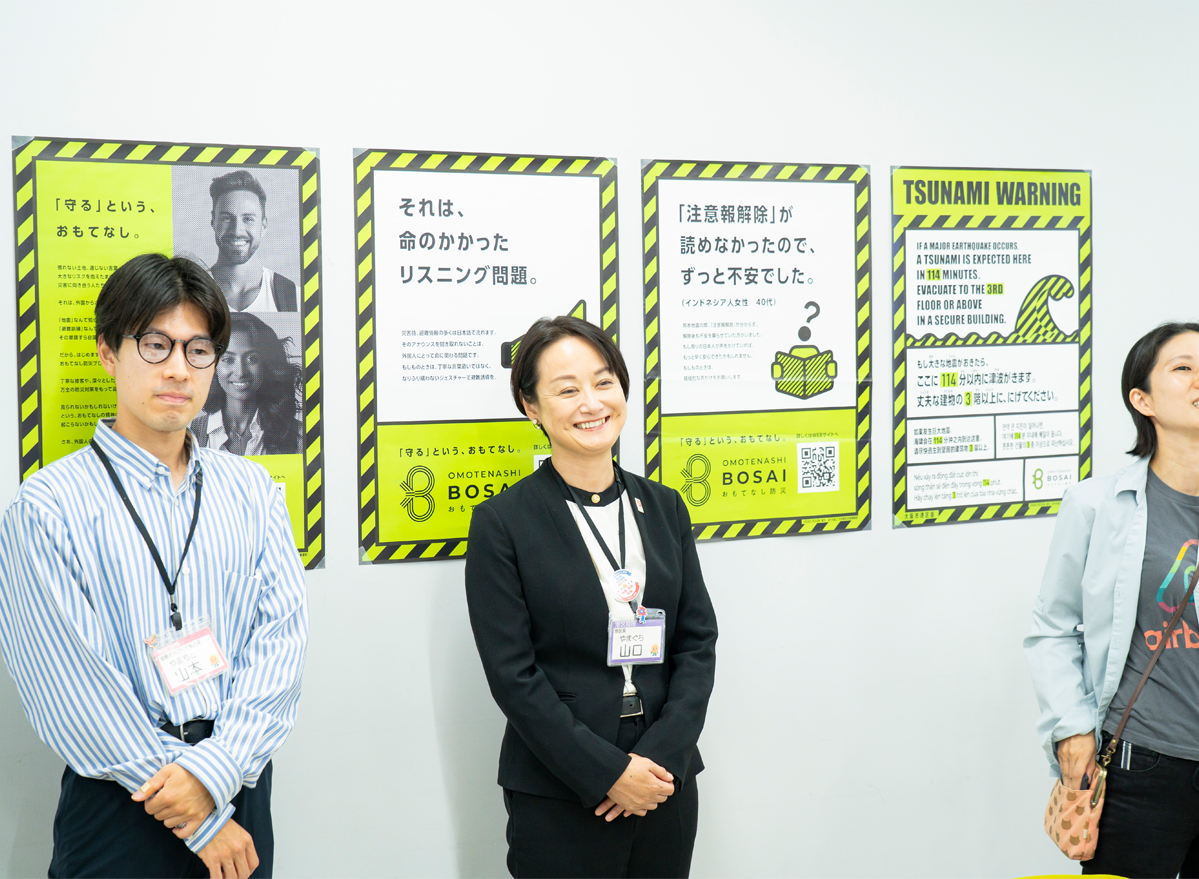

会の前半は、まずはインプットの時間。港区が推進する「おもてなし防災」の取り組みについて、区長の山口照美氏からお話しをいただいた。

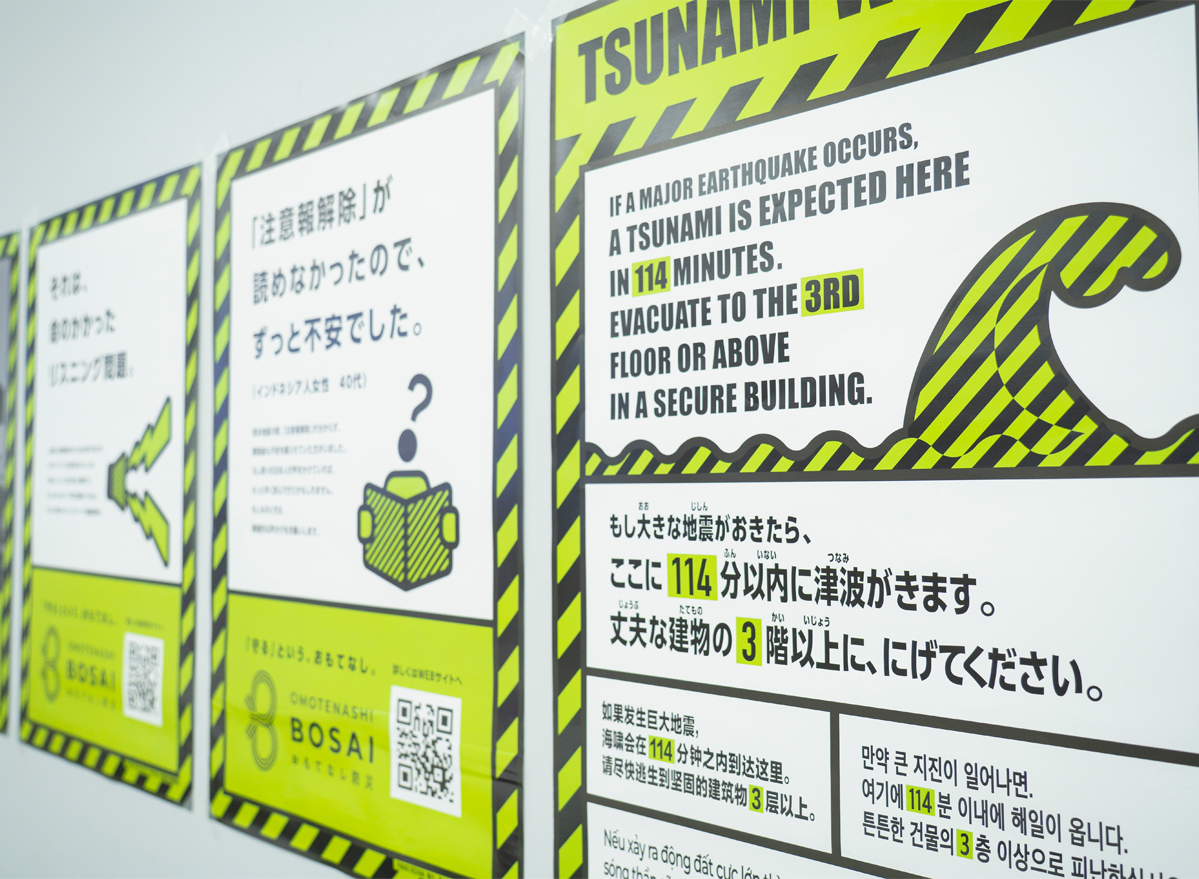

「『守る』という、おもてなし」がキャッチフレーズの「おもてなし防災」は、大阪を訪れる外国人観光客の避難誘導を啓発するためのプロジェクト。大阪・関西万博開催に伴い人流が増える想定の元、港区、TBWA/HAKUHODO、FUKKO DESIGNの3者協業で、1年ほど前からスタートしている。そして、その啓蒙をより広げるために、パートナーズという形で、無理のないアシストが可能な企業に対して、各社のリソースを用いた協力を仰ぐ。Airbnb Japanもパートナーズ企業として本機会を設けたというのが、本ミートアップ開催の経緯でもある。

「日本の国土は、世界の面積の1%にも満たない反面、世界中で起こる地震の約10~20%が日本の国土周辺で発生しています。海外の方からすれば、突然地面が大きく揺れるというのは、とてつもない恐怖です。世界には地震の怖さを知らない国があり、また海に囲まれていなければ、津波を知らない国もたくさんある。万博で働いている各国スタッフも含めて、それらのことをよく知らない多くの人々が、今まさに大阪に滞在しているという状況です。

大前提として、まずはご自身、そして大切な人の命を守る。その上で、今、周りにたくさんいる、日本語が通じず、地震も津波のことも知らない、さらに大阪についての土地勘もない人たち、彼らの安全も守ってあげられるような備えをどうかしておいてください、というお願いが、おもてなし防災の大要です(山口区長)」

ウェブサイトに遷移すると、即時出力して掲示できる防災マニュアルや津波の避難誘導フライヤー、防災啓発ポスター、自身でカスタマイズ可能な防災ツールなどが直接ダウンロードできるようになっている。

それらも踏まえて、ホストの方々が特に準備しておきたいことを、山口区長のお言葉を借りつつ以下にまとめた。

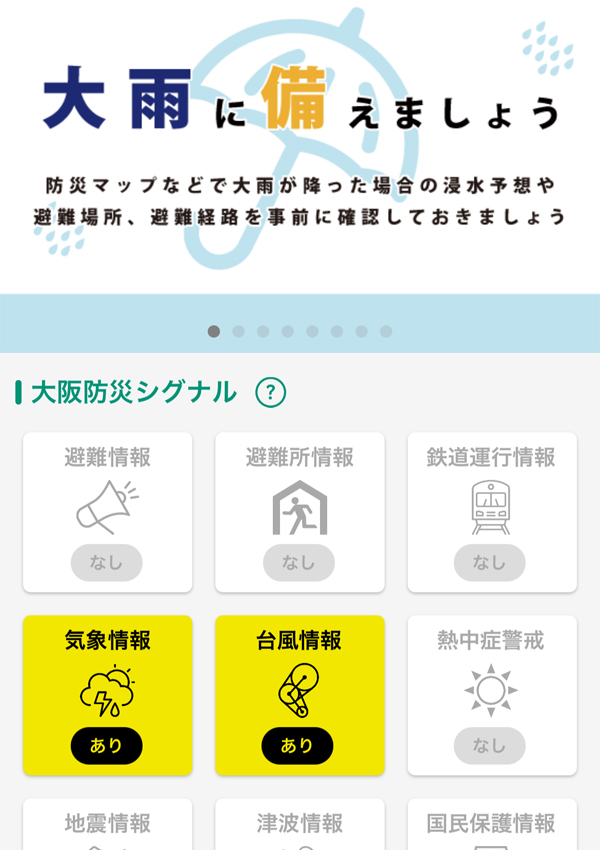

• 「大阪防災アプリ」や「Safety tips」など、多言語対応型の防災アプリを自身のスマホにダウンロードしたり、事前にゲストに案内しよう

• 防災マニュアルをリスティングに掲示したり、旅前のメッセージでも案内しよう

• アプリ上の防災マップなどで、自宅やリスティング周辺の津波などによる浸水被害想定を事前に把握しておこう

• 自宅やリスティングが3階未満の場合は、もっとも近い津波避難ビルを確認しておこう。その際は、夜間にクローズするビルもあるので、日中と夜間双方の避難ビルを確認、想定しておこう。ちなみに大阪防災アプリの防災マップ上には、指定津波避難ビルひとつひとつにオープン時間が記載してあるので非常に便利

• 自宅やリスティングが強固な建物の3階以上に位置する場合は、その場に留まる在宅避難、垂直避難の方が安全なケースも多いので、多少の停電や断水に備えられる備蓄、非常電源などをあらかじめ準備しておくことが有効。その際、大きな家具などの耐震対策も忘れずに

• 日頃から避難誘導の訓練をしておこう

日常的に防災に対して意識を傾け、それらの話題をきっかけに地域とつながっておくことで、いざという時にも適切に対処できる環境と気構えを準備しておくことができる。

「障がいのある方も、高齢の方も、私は全員の命を守りたいと思っています。大阪は万博、IRと今後も国際観光都市として創生に向かっていこうとしている地域です。また、日本全体を見渡しても、資源・人材が乏しくなる中、観光で立国していくには防災大国としての立場も成熟させていかなければなりません。万が一、外国人観光客がパニックに陥ることで地域住民たちも巻き込まれ、結果大惨事になってしまったら、観光推進都市として二度と立ち直れなくなってしまう。そういった事態を避けるためにも、『正しく備えて、正しくお迎えしましょう』と、いつもお話しさせていただいています(山口区長)」

南海トラフ巨大地震が発生した際には甚大な浸水被害が想定される大阪市湾岸9区の長のひとりとして、非常に力のこもったプレゼンテーションであった。

ここからは、ホストのみなさんのこれまでの実践や、区長のお話しをうかがった上での気づきや学びを共有し、互いに欠けているものを補い合いながら、今後のリスティングづくりに役立てていくためのアウトプットの時間。

まずひとつめの問いとして、「今現在、防災に関してどのような取り組みを行っているか?」について、ワークショップ形式でグループに分かれて話し合った。結果、以下のような意見が挙がった。

•屋外への避難経路図は示してあるが、さらに、近隣の避難ビル、病院などの情報もゲストが分かるよう掲示しておくべき

• 停電や断水になった際の、最低限の飲料水と食料の備蓄。くわえてトイレ対策はしておくべき

• 建物が3階以上なら、非常電源の設置も有効

• 防災マニュアルは英語、中国語、日本語の3か国語で用意している

• 予約が入った時点で防災アプリをお伝えしている

なかでも、港区に隣接する大正区で2部屋のリスティングを運営する、ホスト歴5年のKanaさんは、防災に関する情報をすべてQRコードに変換してゲストに伝えており、本セミナーに実際のサンプルを持ってきてくださった。

「QRコードに頼っている反面、有事の際に電源やキャリアの電波喪失などでスマホが使えないという状況下を想定したとき、何らかのアイデアを他のホストの方々と共有したかった。『できることを最大限に……』と考えると、やはりデジタルと紙の両方で準備することがベストなのかなと思いました。また、実際に地域の方々と助け合って生き延びることを望むなら、日頃からコミュニケーションをとっておくことはとても大切ですね(Kanaさん)」

また、港区でリノベーション会社を営む傍ら、そのノウハウを活かしてみずからリスティングを立ち上げたばかりのAkihiroさんは、「防災の告知自体が、ゲストにネガティブな想像や印象を与えてしまったり、集客やレビューにも影響が出てしまうのでは?」という不安を打ち明け、この場に集まったみんなに意見を求めた。

実はこのお題、2つめの問いとして、「防災のコミュニケーションを、ゲストに対してどのタイミングで、どのように伝えるべきか?」の議論につながった。

「日本に来てもらう以上、受け入れる側は、この国の良い部分、ネガティブな部分、どちらも説明する責任がありますよね。ネガティブな部分をポジティブに伝えるための施策や取り組みは、Airbnb Japan、全国のホスト・コミュニティなど、エアビーに関わるみんなでこれからも考えていきたい議題です。いずれゲストのみなさんから『私たちのことにまで心を配ってくれてありがとう』なんて言ってもらえるようなコミュニケーションの方法が何らか見つかったならいいなと思っています(Akihiroさん)」

防災は、いくら準備したとしてもベストな答えというものは導き出せないのかもしれない。しかし、何よりもゲストの目線で、彼らが何を気にかけているのかを深く洞察することが、おもてなしの鍵につながっていきそうだ。

text:Isao Negishi(KUJIKA)

防災関連サイト&アプリ

ZIZO HOUSE 101・201/スーパーホスト Kanaさん

https://www.airbnb.jp/rooms/43003654

https://www.airbnb.jp/rooms/43003889

蜂ノ屋八兵衛/スーパーホスト Akihiroさん

https://www.airbnb.jp/rooms/1384433574303364215